遮熱塗料には、太陽光を反射し、室温の上昇を抑える機能があります。光熱費削減や快適な住環境づくりに役立つとされる一方、期待ほど効果がないと感じる声も少なくありません。

本記事では、遮熱塗料の正しい仕組みや「効果がない」と言われる背景、実例を交え、選び方のポイントまで解説します。遮熱塗料を選択するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

\ 簡単30秒!あなたに合う塗装業者が探せる /

監修者:井上咲

保有資格:宅地建物取引士

ビルオーナー業にてテナントとの契約業務、商業ビルの買収、不動産管理などを担当。現在は専業ライターとして、多くの不動産関連メディアに携わっている。

遮熱塗料に効果はない?メカニズムと本当の効果

遮熱塗料には、一般的に「室内を涼しく保てる」「電気代が下がる」といったメリットがあるとされています。

一方で、「思ったほど効果がなかった」「塗っても暑さは変わらなかった」といった声が聞かれるのも事実です。

こうしたネガティブな意見が出る背景には、遮熱塗料の仕組みや効果の範囲が正しく理解されていないことが挙げられます。そこで本記事では、遮熱塗料がどのように熱を遮るのか、そのメカニズムと得られる効果について、実態に即して解説します。

あらかじめ正しい知識を持っておけば、「期待したほどの効果がなかった」と後悔するリスクも減らせるでしょう。

遮熱塗料の仕組みと効果

遮熱塗料には、顔料やセラミックなどの特殊な成分が配合されています。これらの成分は、太陽光のうち特に熱エネルギーの大きい「赤外線」を効率的に反射し、屋根や外壁の表面温度の上昇を抑えます。

外装の温度が抑えられることで、室内にもその効果が波及し、内部の温度上昇も緩やかになります。実際に、遮熱塗料の施工によって室温が平均で1〜3℃ほど下がるとされており、冷房にかかる消費電力の削減にも寄与するといわれています。

遮熱と断熱の違い

遮熱と混同されやすいのが断熱です。どちらも室内の温度を快適に保つための手法ですが、そのメカニズムはまったく異なります。

遮熱は、太陽光を建物の外側で反射させ「熱を建物内に入れない」ことを目的とした技術です。一方、断熱は、室内外の熱の移動を抑えて「熱や冷気を逃さない」技術、つまり冷暖房で作られた快適な室温を長く保つための対策です。

たとえば、遮熱塗料を屋根に塗ると、太陽の熱が建物内に伝わりにくくなりますが、夜間や冬季の「保温」に関する効果は限定的です。

断熱材は外気の影響を受けにくくするため、冬の保温や夏の冷気の保持には効果的です。一方で直射日光による熱を反射するわけではありません。つまり、遮熱と断熱はそれぞれ異なる役割を担っており、併用することで、より効率的な温熱環境のコントロールが可能になります。

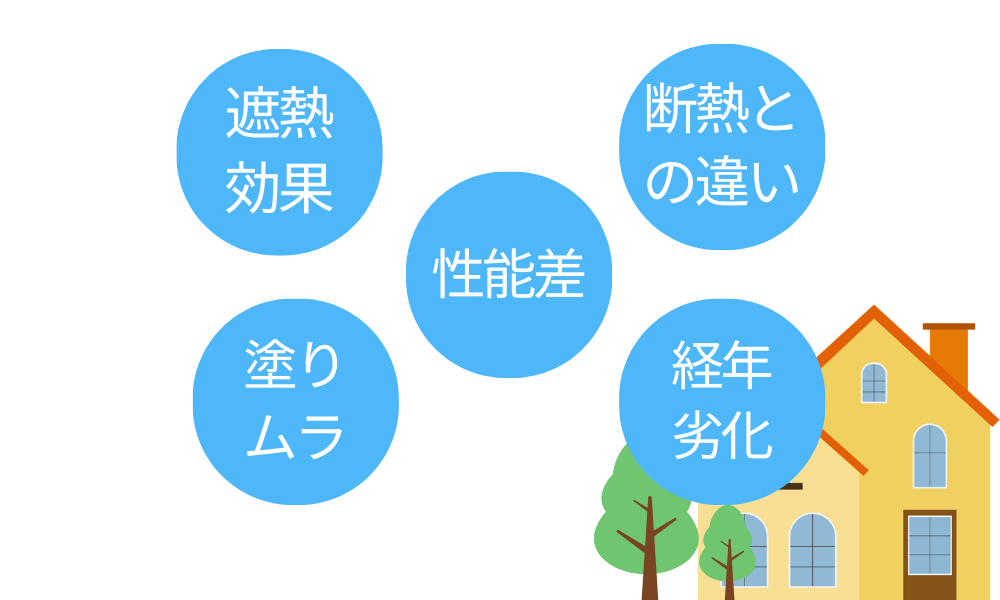

遮熱塗料に効果がないと感じてしまう5つの理由

遮熱塗料を導入したものの、「思ったほど涼しくならなかった」「電気代はあまり変わらなかった」という声が一定数存在します。実際には遮熱塗料に効果がないのではなく、期待値とのギャップや使用条件が原因で、満足度が低くなってしまうケースが多いのが実情です。

遮熱塗料で効果を実感できなかったと感じる主な理由は、次の5つです。

- 遮熱効果には限界がある

- 「断熱」との勘違い

- 塗料の種類や耐用年数による性能差

- 職人の技術差や塗りムラ

- 汚れ・経年劣化による性能低下

以下で、それぞれの理由について詳しく解説します。

①遮熱効果には限界がある

遮熱塗料の基本的な役割は、「太陽光を反射し、表面温度の上昇を抑えること」です。

実際、塗装面の温度が20℃近く下がるケースもありますが、室内の温度がそれに比例して下がるわけではありません。一般住宅では、室温の低下はおおむね1〜2℃程度にとどまるのが一般的です。

遮熱塗料は、あくまで冷房効率をわずかに高める“補助的な存在”であり、過度な期待を抱いてしまうと、「思ったほど効果がない」と感じられてしまうこともあります。

②「断熱」との勘違い

遮熱塗料と混同されやすいのが、「断熱塗料」です。前述のように遮熱は「熱を生みにくくする」ものであり、断熱は「熱の出入りを抑える」ものです。この違いを正しく理解しないまま、遮熱塗料に断熱的な効果を期待してしまうと、「思ったほど涼しくならなかった」と感じる原因になります。

③ 塗料の種類や耐用年数による性能差

遮熱塗料にも、さまざまなグレードがあります。安価な製品では遮熱顔料の含有率が低かったり、日射反射率が十分でなかったりすることがあり、その場合は実際の効果も限定的になりがちです。

さらに、耐久性に乏しい塗料では、塗膜が早期に劣化し、遮熱機能が短期間で失われるおそれもあります。

④ 職人の技術差や塗りムラ

塗装の効果は、施工する職人の技術にも大きく左右されます。たとえば、下地処理が不十分であったり、塗布量が規定より少なかったりすると、遮熱効果が十分に発揮されないことがあります。

特に屋根は目視で確認しづらいため、仕上がりのチェックが難しく、施工不良に気づきにくい点も注意が必要です。こうしたリスクを避けるためには、確かな技術力を持つ業者を選ぶことが重要です。

⑤ 汚れ・経年劣化

遮熱塗料は「反射性能」が命ですが、その表面が汚れてしまうと太陽光をうまく反射できなくなり、効果が落ちてしまいます。特に、ホコリ・コケ・藻などが多い環境では注意が必要です。

また、年数が経てば徐々に塗膜が劣化して反射性能も低下します。一般的に、遮熱効果は施工後3〜5年目から少しずつ低下していくとされており、定期的なメンテナンスが重要です。

遮熱塗料の効果を得られなかったリアルな声

ここでは、実際の体験談やトラブル事例をもとに、効果が得られなかった背景や注意点を解説します。

塗っても涼しくならなかった…体験者のリアルな口コミ

実際にインターネット上の口コミや相談事例には、以下のような意見が見られます。

- 「屋根の表面温度は下がったらしいけど、室内は変わらなかった」

- 「営業の人に“5℃下がりますよ”って言われたけど、実感はなかった」

- 「安い塗料で済ませたら、1年後にはもう効果を感じなくなった」

これらのケースでは、以下のような原因が考えられます。

- 遮熱塗料に対する期待が過剰だった

- 遮熱効果よりも断熱が必要な住宅だった

- 塗料の質や施工の精度が低かった

「遮熱塗料=涼しくなる」という先入観を持ってしまうと、1〜2℃の室温低下では物足りなさを感じてしまうのも無理はありません。

日差しの当たり方や断熱材の有無、窓の遮熱対策なども快適性に影響するため、遮熱塗料だけに頼るのではなく、住宅全体での対策が重要です。

業者との認識ズレで起きた施工トラブル例

遮熱塗料に関するトラブルの中には、「業者との説明の食い違い」が原因になっているケースもあります。以下のような例です。

- 「高性能な遮熱塗料を使うと言われたのに、実際は廉価品だった」

- 「室内が5℃は下がると説明されたが、ほとんど変わらなかった」

- 「塗るだけで電気代が3割安くなるという説明だったのに効果が薄い」

遮熱塗料に関する誤解や誇張表現は、営業段階でのトラブルになりやすい部分です。遮熱塗料は、確かに一定の効果がありますが、その効果は住宅の構造や環境条件に左右されます。

業者側に悪意がなくても「屋根表面温度の低下」と「室温の低下」の違いがうまく伝わっていなかったり、断熱と混同して説明してしまっていたりするケースもあります。

トラブルを避けるためには、塗料の種類・期待できる効果・耐用年数・施工条件などについて、事前に文書で確認しておくことが重要です。

遮熱塗料で効果を得られた実例

適切な製品選びと施工が行われた場合には、確かな効果を実感できたという事例も多く存在します。この章では、住宅・工場・倉庫などで遮熱塗料が効果を発揮した実例を紹介し、実際の温度変化の数値にも触れながら、その実力を具体的に見ていきます。

戸建て住宅での成功事例

戸建て住宅では、夏場の暑さ対策として遮熱塗料が有効に機能した事例が多数報告されています。特に、直射日光の影響を受けやすい2階部分で、その効果が顕著に現れる傾向があります。

あるご家庭では、屋根に遮熱塗料を施工した結果、2階の室温が施工前と比べて約2.5℃下がりました。エアコンの設定温度を28℃にしても快適に過ごせるようになり、冷房の使用時間が短縮されたことで、月々の電気代が1,500〜2,000円程度削減されたとのことです。

このように、日差しの影響を受けやすい戸建て住宅においては、遮熱塗料により、省エネと快適性の両立が期待できます。

工場・倉庫での成功事例

工場や倉庫といった大規模建築では、広い屋根面からの輻射熱が作業環境に大きな影響を及ぼします。こうした施設では、遮熱塗料の施工によって屋内温度の上昇を抑え、従業員の作業環境改善や空調コストの削減につながった事例が報告されています。

たとえば、関東地方のある物流倉庫では、夏場に屋根の表面温度が70℃近くまで上昇していたところ、遮熱塗料を塗布した結果50℃程度にまで低下しました。室温も約3℃下がり、「作業中の蒸し暑さが明らかに軽減された」との声が現場から寄せられました。

塗装前後での実際の数値比較例

遮熱塗料の効果は、体感だけでなく数値データでも示されています。大手塗料メーカーの実験によると、遮熱塗料「クールタイト」を屋根に塗装した場合、以下のような結果が得られています。

- 屋根表面温度:施工前 65.0℃ → 施工後 44.7℃(約20℃低下)

- 室内温度:施工前 32.0℃ → 施工後 29.3℃(約2.7℃低下)

このように、遮熱塗料には屋根表面の温度を大きく下げる効果があり、それに伴って室温も数℃低下することが実証されています。わずか数℃の変化でも、室内の快適性や冷房効率には大きな影響を与えるため、遮熱塗料は一定の効果が見込める手段といえるでしょう。

ただし、効果の程度は建物の構造や立地、気候によって異なるため、すべてのケースで同様の結果が得られるとは限りません。導入を検討する際は、実績のある業者による現地調査やシミュレーションを行うことが重要です。

\ 簡単30秒!あなたに合う塗装業者が探せる /

後悔しない遮熱塗料の選び方

遮熱塗料の効果を最大限に引き出すには、「どの塗料を選ぶか」が極めて重要です。価格や口コミだけで決めてしまうと、期待していたほどの効果が得られず、後悔するケースも少なくありません。

そこで、ここでは4つのポイントをもとに、遮熱塗料選びの基本的な考え方を整理しておきましょう。

選び方1.塗装の目的に合ったものを選ぶ

遮熱塗料とひと口に言っても、グレードや性能にはさまざまな違いがあります。まず重要なのは、「どのような目的で遮熱塗料を使いたいのか」を明確にすることです。

| 目的 | 選ぶべき塗料の傾向 |

| 夏の暑さを軽減して室内を快適にしたい | 遮熱性能が高い塗料(高反射率) |

| 電気代を節約したい | 遮熱+断熱機能を兼ね備えた高機能塗料 |

| 長持ちさせて塗り替え頻度を減らしたい | 耐久性に優れたフッ素・無機系塗料 |

| 見た目の美しさも重視したい | ツヤ感や色褪せに強い塗料を選ぶ |

たとえば、予算を重視する場合はシリコン系塗料、遮熱だけでなく断熱性も求める場合は、ガイナ(※)のような多機能塗料が候補となります。このように、目的に応じて最適な性能を備えた塗料を選ぶことが、満足度の高い塗装につながります。

※ガイナ:断熱・遮熱・防音・空気質改善などの機能を兼ね備えた多機能塗料。宇宙技術を応用して開発され、住宅や工場、公共施設など幅広い現場で使用されています。

選び方2.塗料の機能性を比較する

遮熱塗料には、「遮熱」以外にもさまざまな機能が備わっている場合があります。具体的には以下のような性能です。

- 防汚性:雨で汚れが落ちやすく、美観を長く保てる

- 耐候性:紫外線や酸性雨に強く、塗膜の劣化を防ぐ

- 防カビ:防藻性:湿気の多い環境でも、衛生的な状態を維持しやすい

たとえば、同じ遮熱塗料でも「サーモアイ」と「ガイナ」では備えている機能が大きく異なります。サーモアイは主に日射反射による遮熱性能に特化しています。ガイナは断熱性にも優れており、夏の遮熱だけでなく、冬の寒さ対策にも効果が期待できます。製品を選ぶ際は、カタログやメーカーサイトなどで遮熱性能に加えて、付加機能の有無も比較検討することが大切です。

選び方3.信頼できる指標確認する

遮熱塗料の性能は、商品名や宣伝文句だけでは判断できないことがあります。実際の遮熱効果を把握するには、数値に基づいた「信頼できる指標」に注目することが重要です。主な評価指標は、以下のとおりです。

- 日射反射率(Solar Reflectance)

数値が高いほど太陽光を効率よく反射できることを示します。一般的には60%以上が目安とされます。 - JIS規格(JIS K 5675 など)への適合

遮熱性能に関する一定の基準を満たした製品であることを示します。 - SRI(Solar Reflectance Index)

日射反射率と放射率を総合的に評価した、国際的な遮熱性能の指標です。

これらの数値は、メーカーが公表しているパンフレットや技術資料で確認できます。特に「SRI」や「JIS規格に準拠」と明記されているかどうかは、遮熱性能を見極めるうえで有効な材料になります。

選び方4.長期的なコストパフォーマンスを考える

遮熱塗料を選ぶ際は、初期費用だけでなく、塗料の耐用年数や機能性も含めたトータルコストで判断することが重要です。以下に、代表的な塗料の種類ごとの耐用年数と価格帯の目安をまとめました。

| 塗料の種類 | 耐用年数 | 価格の目安(1㎡あたり) | 特徴 |

| シリコン塗料 | 約10〜15年 | 2,000〜3,000円 | コストパフォーマンスに優れ、一般住宅に広く採用されている |

| フッ素塗料 | 約15〜20年 | 3,000〜4,500円 | 紫外線・雨風に強く、美観も長く保ちやすい |

| 無機塗料 | 約20年〜 | 4,000円〜 | 耐久性が非常に高く、塗り替え回数を抑えられる |

| 遮熱断熱塗料 | 約15〜20年 | 3,500〜5,000円 | 遮熱に加えて断熱効果もあり、快適性を重視する方に適している |

塗料の選択は、ライフスタイルや住宅の築年数によっても適切なものが異なります。

たとえば、「あと10年住めれば十分」という場合はシリコン塗料でも効果的ですが、長く住み続ける予定があるなら、耐久性の高いフッ素や無機塗料を選んだほうが、結果的にコストを抑えられるケースもあります。

施工業者に見積もりを依頼する際には、耐用年数・施工費用・メンテナンス頻度といった要素を具体的に確認し、自身の住まい方に合ったコスト設計を考えることが大切です。

遮熱工事で失敗しないためのチェックポイント

遮熱塗料を用いた工事で効果を実感するためには、断熱材や通気性など住宅全体の条件にも注目することが重要です。ここでは、遮熱塗装を検討する際に確認しておきたい、3つの重要なチェックポイントをご紹介します。

1.遮熱塗料を活かせる住宅環境にする

遮熱塗料の性能を十分に発揮させるには、住まい全体の断熱性や通気性を見直すことが重要です。たとえば、断熱材が不十分な住宅では、遮熱塗料で屋根や外壁の温度を下げても、室内の熱がこもりやすく、期待した効果を得にくくなります。

また、換気が適切に機能していない場合も、こもった熱が逃げず、遮熱効果を体感しにくい原因となります。遮熱塗料の性能を活かすには、断熱材の厚みや劣化の有無、屋根裏の換気設計なども含めて確認し、必要に応じて断熱工事の併用も検討しましょう。

2.窓や空調も併せて見直す

遮熱塗料の効果は屋根や外壁に限られるため、住宅全体の熱の出入りを抑えるには、窓や空調の改善も合わせて行うことが有効です。

とくに窓は、室内外の熱が最も出入りしやすい部分とされています。遮熱塗料による温度抑制効果を最大限に引き出すには、遮熱フィルムの貼付や遮光カーテンの使用といった対策も有効です。

さらに、空調設備が古く効率が低い場合は、室温が下がっても電力消費の削減にはつながりにくくなります。遮熱塗料を導入するタイミングで、省エネ性能の高いエアコンへの買い替えも検討すると、より高い効果が期待できます。

3.断熱塗料など、他の選択肢も視野に入れる

前述したように、熱の侵入そのものを防ぐという点では、断熱塗料のほうが適しているケースもあります。

とくに冬の寒さが厳しい地域では、遮熱性能よりも断熱性を重視することで、住環境の快適性が向上します。

また、建物の構造や立地条件によっては、遮熱と断熱の両方の性能を持つ多機能塗料を選ぶことも有効です。これにより、夏は熱を遮り、冬は暖かさを保つといった、一年を通して安定した快適性が実現できます。目的に応じて、断熱・防音・防カビなどの機能も含めて塗料を検討することで、後悔のない塗装工事につながるでしょう。

\ 簡単30秒!あなたに合う塗装業者が探せる /

遮熱塗料に関するよくある質問

.png)

最後に、遮熱塗料に関して、特に多く寄せられる質問とその答えをまとめました。初めて遮熱塗料を検討される方にとって、施工前の不安を払拭する一助となれば幸いです。

まとめ

遮熱塗料は、建物の屋根や外壁の表面温度上昇を抑えることで、室内環境の快適性や冷房効率を向上させる手段のひとつです。ただし、その効果には一定の限界があり、目的や住宅環境に合っていない場合には、「期待したほどの効果がなかった」と感じてしまうこともあります。

遮熱塗料の効果を最大限に活かすためには、使用目的に合った製品を選ぶことはもちろん、性能の根拠となる指標の確認や、信頼できる施工業者の選定が不可欠です。さらに、断熱材や窓対策といった他の熱対策と組み合わせることで、より高い効果が期待できるでしょう。

住宅の状況やライフスタイルに応じて、総合的な視点で判断することが、後悔のない遮熱塗装につながります。